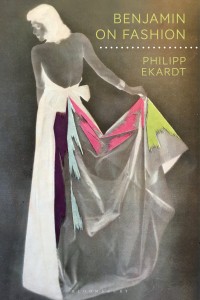

Philipp Ekardt: Benjamin on Fashion

Bloomsbury Academic, 2020, Extent: 256, Hardback

RRP: £85.00, Online price: £76.50

ISBN: 9781350075993

Benjamin on Fashion reconstructs and redefines Walter Benjamin’s complex, fragmentary and yet influential fashion theory that he developed in the Arcades Project (1927-1940), in the theses On the Concept of History and beyond, while situating it within the discourse, media and fashion practice from which it emerged – 1930s Parisian couture.

Ekardt brings Benjamin into discussion with a number of important, but frequently overlooked sources. Amongst many others, these include Georg Simmel’s fashion sociology; Henri Focillon’s morphological art history; designs by Elsa Schiaparelli and Madeleine Vionnet; films by L’Herbier and others starring Mae West; and the photography of George Hoyningen-Huene and Man Ray. Most centrally, however, German fashion critic Helen Grund, who introduced Benjamin to the contemporary fashion scene, and by whom Ekardt discovered unpublished notes among Benjamin’s papers, now held at the Walter Benjamin Archiv, which are here excerpted and analysed for the first time.

Ekardt demonstrates how fashion and silhouettes became grounded in sex; how an ideal of the elegant animation of matter was pitted against the concept of an obdurate fashion form; and how Benjamin’s idea of “fashion’s tiger’s leap into the past” paralleled the return of 1930s couture to the depths of (fashion) history, while corresponding with the harsh economic inequalities of his present. Ekardt also shows that Benjamin recognized in fashion a chronotechnics – a cultural technique for the operationalization of time – the analysis of which contributed to a sharpening of his late philosophies of history and temporality. Benjamin’s thoughts on the subject of fashion, further, prove key to understanding his ‘modal materialism’ – an alternative to our current, latently vitalist ‘new materialisms’. And they reveal at least one overall problematic aspect of his thinking, which in its prevalent nexus between the fashionable person, the female gender, commodification, and allegory, is shown to deny the realities of womens’ work, hence turning a blind eye to production and productivity beyond masculinity.